当初からだったのかもしれませんが、発売前から待っていても購入できないことが発覚しました。

今後修正が必要であることは分かっていて、発売後のページを必ず表示させる必要があります。

その処理を自動化に組み込む必要があるのですが、spページの発売中のチケットのURLの提供をお願いします。

2026/01/30追記

更新しました。恐らくこの更新で問題無いと思います。

尚、込み合うことが分かっている場合は、1時間以上前からチケット詳細ページを表示しておくことをお勧めします。

当初からだったのかもしれませんが、発売前から待っていても購入できないことが発覚しました。

今後修正が必要であることは分かっていて、発売後のページを必ず表示させる必要があります。

その処理を自動化に組み込む必要があるのですが、spページの発売中のチケットのURLの提供をお願いします。

2026/01/30追記

更新しました。恐らくこの更新で問題無いと思います。

尚、込み合うことが分かっている場合は、1時間以上前からチケット詳細ページを表示しておくことをお勧めします。

リセールの座席指定を今まではカンマ区切りはAND判定にしていました。つまり、カンマで区切ったものは全て一致していないとOKにはならない仕様でした。

今仕様からカンマ区切りはOR判定にしました。以下のチェッカーは、BOTのシートチェック判定と同じアルゴリズムで判定しているので、事前にチェックが可能です。

https://zatturight.com/ticketpia/seatmatcher.html

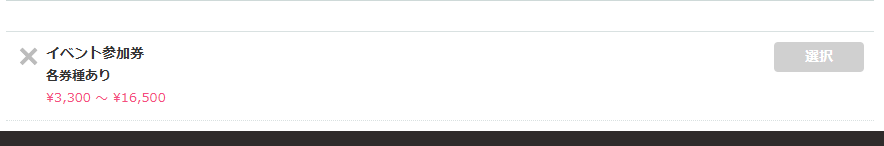

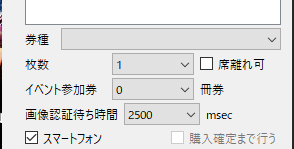

ローチケは、以下の画面の券種に完全対応ではないですが、対応しました。このページはスマホのみの販売である点と、

スマホの場合は、イベント参加券というのが購入途中しか見えないので、おおよその対応となっています。

必要のない券種については、0を指定してください。

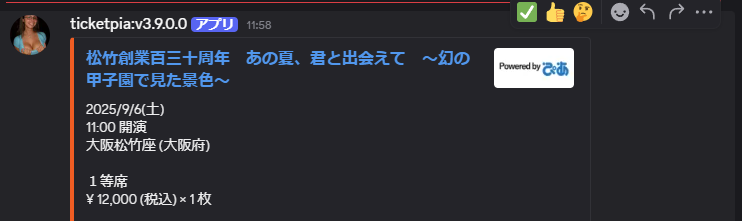

ぴあのアップデートは、本体ではなくチケット大相撲の方です。

自動ログイン処理を改修しました。

ちゃんと動きますので、是非購入ください!

以前から問題だった、サーバからの応答が無いままタイムアウトを起こしている現象ですが、今回のアップデートで解決しました。

spのURLがあるチケットについても修正はしましたが、動作確認ができるチケットが分からないので、在庫があるチケットについて連絡頂ければ確認いたします。

サーバからの応答が無くなる問題の部分ですが、ちょっとしたことではあったんですが、それが原因でタイムアウトを起こすため、購入動作に一向に進まない状態になっていました。

今までは無償アップデート対応してきた改修工数かもしれませんが、今回はアップデート料金を頂きたいと思います。

2025/1/31以前に購入して頂いた方が対象になります。

アップデートチケットを当サイトから購入ください。

https://zatturight.com/fastbot/products/detail/88

ご購入頂けない場合、ライセンスの一時停止処置をさせて頂きます。

ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

また今回のアップデートで、今まで試験的な導入だったPurchase Actionリトライのチェックボックスを削除しました。これを追加した理由は、そもそもサーバから応答が無くなることを考慮しての機能だったので、今回のアップデートによりサーバからの応答が来なくなることは無くなったため不要となりました。

2025/7/23追記

ユーザからspサイトの在庫があるチケットのURLをご提示頂きましたので確認しました。

個人情報の登録部分を含めて問題ないことを確認しました。

チケットぴあ自動購入は、v3.8.0.0にてProxyローテーションに対応しました。

今後、Proxyサーバ構築についての問い合わせが増えることを予想して、構築手順について纏めていきます。当方がProxyサーバ構築の代行を行うことはありませんので、このブログの内容からご自身で学んで頂きたいと思います。

今のご時世、AIを使わない手は無いです。AIは専門的な事についても答えてくれるので、AIと一問一答して行きながら、Proxyサーバ構築までの流れを書いていきます。

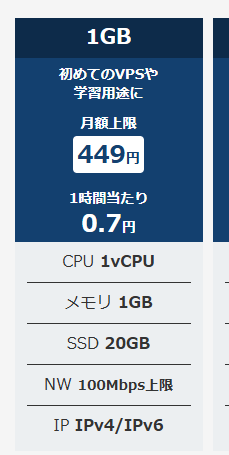

サーバ環境は、VPS(Virtual Private Server)を使います。VPSと検索するだけでも国内・海外含めて相当な数があります。自分に見合ったサーバを見つけてきてください。OSはLinux系で十分です。CPU・メモリ・ドライブについても以下のスペックで十分です。

3については、2番目を以下で行いますが、それ以外は無視で構いません。4についても以下で述べていますので省きます。

必要なパッケージは、Ubuntuの場合はsquid→Proxyサーバ、apache2-utils→ProxyのBasic認証用モジュール、その他nano(エディタ)のみです。コマンドとしては、

sudo apt install squid apache2-utils nano以上のみです。簡単ですよね。sudoというコマンドは、Windowsで言うところのUACと同じもので、管理者権限を持ったユーザにてコマンドを実行するために必要なものです。上記コマンドを入力するとパスワード入力を求められますので、VPSを契約した際に自動で割り振られた、あるいは自分で設定したパスワードをここに打ちます。

ユーザ認証ファイルの作成とは、Proxyの「ユーザ名」と「パスワード」の部分を作成するための手続きです。これもAIに従ってコマンドを打ちます。

Squidの基本設定についても、nanoというエディタを使ってAIの指示通りにコマンドを一字一句間違えないように打ちます。ここで間違えると正しく動作しません。http_portについては、Proxyのxxx.xxx.xxx.xxx:yyyyy:user_id:passwordのyyyyyの部分になります。3128はProxyのよく使われるデフォルト値なので、敢えて変えた方がセキュリティが高くなります。

squidをインストールすると、/etc/squid/squid.confが既にあります。

以下の設定を追加(既存の設定は一旦コメントアウトすることをお勧めします):

↑重要です

# 基本認証の設定

auth_param basic program /usr/lib/squid/basic_ncsa_auth /etc/squid/passwd

auth_param basic realm proxy

# アクセス制御の設定

acl authenticated proxy_auth REQUIRED

http_access allow authenticated

http_access deny all

# 待ち受けポート

http_port 3128Squidの設定を打ち終えたら、Ctrl+xでnanoのエディタを閉じてSquidの再起動を行います。

sudo systemctl restart squildこのコマンドの後にエラーが無ければ無事Proxyサーバが起動したことになります。

Proxyが導通しているかの確認は、「Proxy Checker」で検索して出てきたサイトにて、作成した、xxx.xxx.xxx.xxx:yyyyy:user_id:passwordの書式をコピペして確認してみてください。

ファイヤーウォールの設定は不要ですが、その代わりProxyを使い終えたらVPSサーバを停止することをお勧めします。間違えてもサーバの削除をしないようにしてください。使用するときだけサーバを起動させて、使用しなくなったら停止するだけでも立派なセキュリティ対策になります。

黒基調のウィンドウは格好良いです。

1週間以上掛けて、ようやく配布用アプリケーションが作成できました。

MacOS版チケットぴあ自動購入の処理は、1年前のソースコードをそのまま持ってきました。(プラスnewspプラグインの処理を入れています)

MacOS版の方がWindows版よりも購入できるという報告をちらほら聞くため、敢えてそのようにしています。Success PostでMac版を使った時にはそれが分かるようにしているので、そこで判断できます。

今のバージョンである、macOS Sequoiaは、AppleシリコンのM1以降でのみ対応されており、そのCPUでビルドしたアプリケーションを作成する必要がありました。

別件でMac Miniを購入したことと、ユーザからの要望があったので作成してみようと思った訳ですが、情報が殆どないためAIサービスに頼るしかありませんでした。

最初は、ChatGPTに聞いていたのですが、開発者IDを取得するところで躓いてしまい、先に進めなくなってしまったため、ChatGPTよりも賢いと評判のClaudeに相談することにしました。

Apple M1以降のCPUを搭載しているMacOS用に配布するためのQtアプリケーションを作成するには、アプリケーションに開発者IDを署名する必要があります。

公式には以下に作成方法が書かれているのですが、中途半端な開発者ID証明書を作成するところまでは簡単にできます。

https://developer.apple.com/jp/help/account/create-certificates/create-developer-id-certificates/

xcodeから作成するのが手っ取り早い。

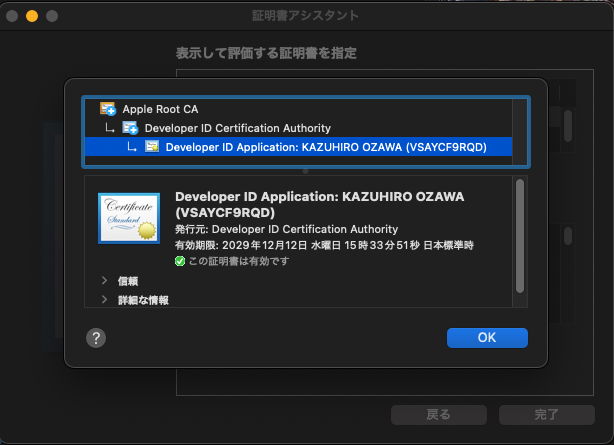

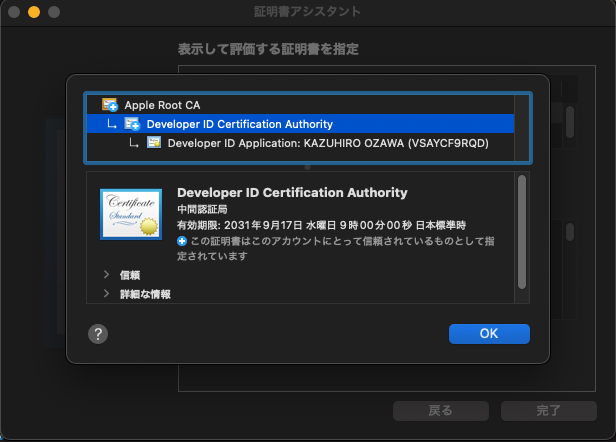

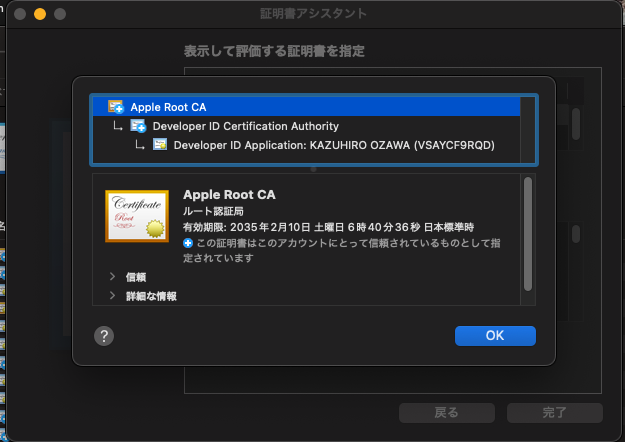

結論から言うと、開発者ID証明書には、中間証明書とCA証明書を付加する必要があります。

Apple Root CAは以下からダウンロードして、キーチェーンアクセス.appにダブルクリックして取り込みます。

https://www.apple.com/certificateauthority/

中間証明書のありかは、Claudeに聞いて取得してきました。

1.G2の中間証明書を直接ダウンロード:

curl http://certs.apple.com/devidg2.der -o devidg2.der

2.ダウンロードした証明書をインストール:

sudo security add-trusted-cert -d -r trustRoot -k /Library/Keychains/System.keychain devidg2.der

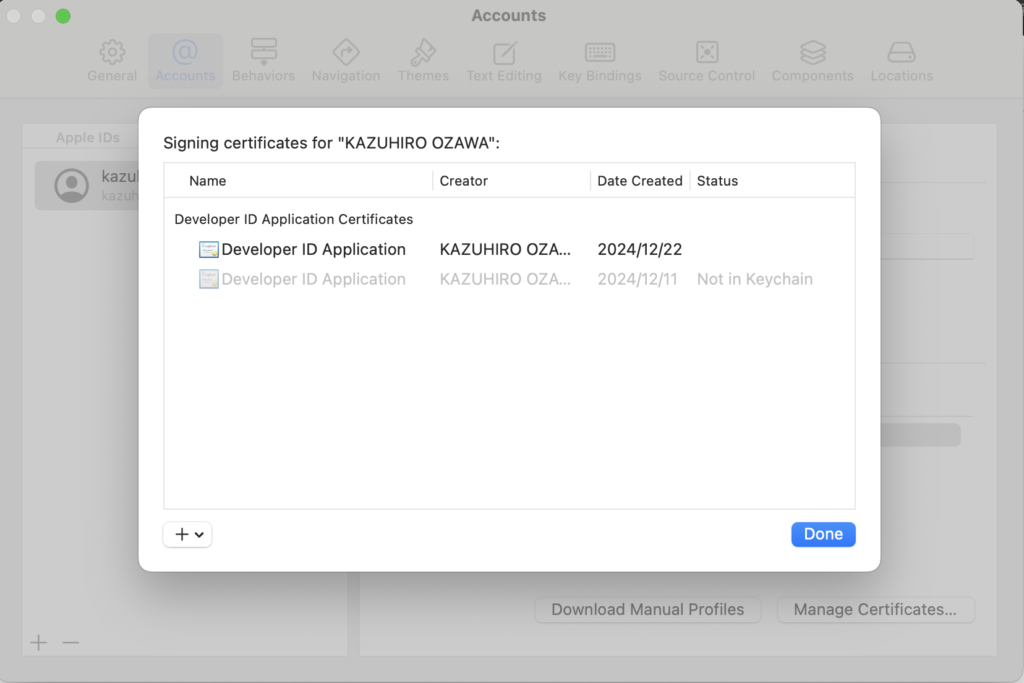

xcode→Settings→Accounts→Manage Certificatesで以下の画面を開き、+ボタンからDeveloper Application IDを指定すると、CAルート証明書までリンクしている自己証明書が作成されます。

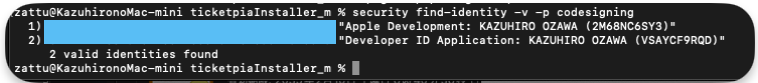

コマンドで「security find-identity -v -p codesigning」を実行して、Developer ID Applicationがvalid状態であり且つ、ルートCA証明書まで正しく登録できていれば証明書の作成は完成です。

次に、アプリケーションに署名を付与していきます。

プロジェクト内に「entitlements.plist」を作成し、内容を以下にします。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">

<plist version="1.0">

<dict>

<key>com.apple.security.cs.allow-jit</key>

<true/>

<key>com.apple.security.cs.allow-unsigned-executable-memory</key>

<true/>

<key>com.apple.security.cs.disable-library-validation</key>

<true/>

<key>com.apple.security.network.client</key>

<true/>

</dict>

</plist>

proファイルに以下の項目を追加します。

macx {

ICON = res/ticketpia.icns

QMAKE_INFO_PLIST = Info.plist

ENTITLEMENTS.files = entitlements.plist

ENTITLEMENTS.path = Contents

QMAKE_BUNDLE_DATA += ENTITLEMENTS

}

ビルドを行い、macdeployqtにて必要なライブラリをapp内に取り込みます。QtWebEngine.appも同様に行います。

% macdeployqt ticketpia.app% macdeployqt ticketpia.app/Contents/Frameworks/QtWebEngineCore.framework/Helpers/QtWebEngineProcess.app

# パスを変更

install_name_tool -change /opt/homebrew/opt/brotli/lib/libbrotlidec.1.dylib @executable_path/../Frameworks/libbrotlidec.1.dylib ticketpia.app/Contents/MacOS/ticketpia

install_name_tool -change /opt/homebrew/opt/brotli/lib/libbrotlienc.1.dylib @executable_path/../Frameworks/libbrotlienc.1.dylib ticketpia.app/Contents/MacOS/ticketpia

install_name_tool -change /opt/homebrew/opt/brotli/lib/libbrotlicommon.1.dylib @executable_path/../Frameworks/libbrotlicommon.1.dylib ticketpia.app/Contents/MacOS/ticketpia

以下にてアプリケーションに署名していきます。

# 拡張属性をクリア

xattr -cr ticketpia.app

# メインアプリの署名

codesign --deep --force --verify --verbose \

--sign "Developer ID Application: KAZUHIRO OZAWA (VSAYCF9RQD)" \

--options runtime ticketpia.app

# WebEngineProcessの署名(entitlementsを指定)

codesign --deep --force --verify --verbose \

--sign "Developer ID Application: KAZUHIRO OZAWA (VSAYCF9RQD)" \

--options runtime \

--entitlements ticketpia.app/Contents/entitlements.plist \ ticketpia.app/Contents/Frameworks/QtWebEngineCore.framework/Helpers/QtWebEngineProcess.app

この2つの署名を行わないと、例えばWebEngineProcessの署名を行わない場合、ticketpia.appのアプリは起動するがWebEngineが表示されずに落ちてしまう現象が発生します。

この情報がどこかに刺さったら嬉しいです。

今年は、会社の事業を拡大しようと試みた年でした。

去年からとてもしつこく勧誘電話を受けていたアイドマホールディングスという会社があります。とても胡散臭い会社だと思っていましたが、いざ今年の売上が落ちることが分かると、騙されたと思ってやってみようと契約したのが6月中旬でした。

そこからは、DXという新規事業を立ち上げるために、仮想的な組織を作るというアイドマホールディングスの言うがままに、営業を配置して新規顧客開拓を行いました。

私は営業という行為に苦手意識があり、また新たな商品開発をしなければDXだけでは顧客は付かないとひと月経ったあたりから気づきだし、電子帳簿保存法対応のアプリケーション開発に乗り出しました。

新規アプリの中核機能として、AIを使った文字認識に取り組みました。しかし知識ゼロからの開発は時間が掛かるのと、営業による新規顧客開拓も結果が出ないまま8月下旬になり、アイドマホールディングスとの契約を打ち切りました。

アイドマホールディングスの契約は2年契約が基本となっており、それを破棄したために違約金を払わなければならず、当時は騙された感がとても強かった。そのときはこの顔が江戸時代の武士みたいに見えて、農民のわずかな備蓄を、根拠も無い儲け話で奪っていくビジネスモデルで株式上場までしているのだから、如何に騙されている人が多いことか。やっていることは、ねずみ講と何ら変わらない。

独立したときから売上が少しずつ増えていた中で、今年は減収になることが見えていることの不安から自分を見失い、無謀な挑戦をしてしまったと反省しました。

AI技術は、機械学習させるときは、人間が学習させる方向を決めますが、機械学習の過程はコンピュータ任せのため、ブラックボックス感が強くて自分で作った実感があまり湧きません。

それに比べてBOT開発は、サーバサイトの仕様はブラックボックスですが、ブラウザで動作するように設計されたものなので、ブラウザの動きを解析すれば、ある程度自分で作ることができる点が面白い。

そんなこんなで、DX関連のアプリ開発が滞ってしまっています。

ただ、電子帳簿保存法は2024年1月から施行されることは確実であり、自分自身が使うためにもアプリ開発は継続していく予定です。

Emperorの新規開発として、新たな画像認証が導入されたハピネットをターゲットにしています。以前から次の開発候補としてハピネットが上がっていたのですが、やろうとするとほかの仕事が割り込んできたり、風邪を引いてそれどころでは無かったりという状況が続いて早1年が経ってしまいました。

リモートワークをしているので、通勤やオフィスで風邪菌をもらうことはありませんが、4歳の息子が幼稚園から強力な風邪菌を家へ持ち帰り、毎回家族全員にうつします。もーやだ。。。

わくわくするような画像認証なんですが、12月から新たな組織で働きだして、そこでの技術もなかなか難易度が高く、そちらの方が優先になってしまいました。

当社のアプリはQtというフレームワークを使っています。20代後半にこのフレームワークに出会って以降、個人的に使い続けています。Qtはとても使いやすく、マルチOSなアプリケーションを作れるという点に惹かれました。

Qtは欧州では認知度が高く、車載器などにも搭載されているのですが、日本ではほとんど使われておらず、自分が仕事で触れたのは数える程しかありません。日本では、C#やPythonなど、非コンパイラ言語の方が圧倒的に多く使われています。

12月からの仕事でC#からC++に移植するということを行い、初めて仕事でC#に触れましたが、非コンパイラ言語ならではの、柔軟なソースコードの書き方を見てしまうと、C++は神だと思っていたのが揺らいでしまうぐらい良くできた言語だと思ってしまいました。

私が使うC++は、2003年に出たC++03ぐらいまでの仕様しか使っていなかったし、それで必要十分だと思っていましたが、C++11以降(C++11,C++14,C++17,C++20)の仕様に触れて、C++の進化を改めて実感しました。

C++の進化について、簡単な例を上げます。

int a = 1 ; ・・・①

int *b = &a; ・・・②

int &c = a; ・・・③

int &&d = 1; ・・・④

①は、左辺の1を右辺のaへ代入する処理です。

②は、左辺のaのアドレスをbポインタに設定しているという意味で、aを参照していることから、左辺値のアドレスを指していることになります。

③は、a自体が左辺値であり、cがaを参照しているので、左辺値参照という解釈となります。

④は・・・これがC++11以降の仕様で、&&は右辺値参照という意味で、dは1を格納しているメモリの中身を参照しています。

左辺値のアドレスを参照とか、そんなこと考えなくてよくね??と思いたいですが、C++はアセンブリ言語の次に速い言語としての進化をし続けているわけで、私のC++の知識は20年ぶりにアップデートされました。

ということで、ここまで言い訳をダラダラ書きましたが、要は来年もよろしくお願いします、ということを言いたい!!

チケットぴあが何やらごにょごにょやっているなぁというのは気づいています。これはフレームワークのブラウザによる影響が高そうなので、ブラウザを変えることを検討しています。

来年も、常に最速を目指していきます!

先々週対応した新暗号化ライブラリ版をインストーラにも適用したため、オンライン版のインストーラが例のVPS上においても動作するようになりました。

今後は、オンライン版インストーラのみに統一していくことにします。

当社のモジュールアップデートは、2種類の方法があります。

1つは、デスクトップのショートカットを起動すると表示するソフトウェアの更新ダイアログによるモジュールアップデートがあります。これは、同じバージョンのフレームワークを使用している場合に有効で、BOTの処理を更新するときなどに使用します。

もう1つは、インストーラからアップデートする方法で、これは未インストールのPCに対してインストールする場合や、フレームワークの更新がある場合は、こちらで行う必要があるため、fastBOTサイトでアップデートを通知していますが、なかなかアップデートが進んでいない場合は、前者の更新で強制的にインストーラの再インストールを促すことを行っています。

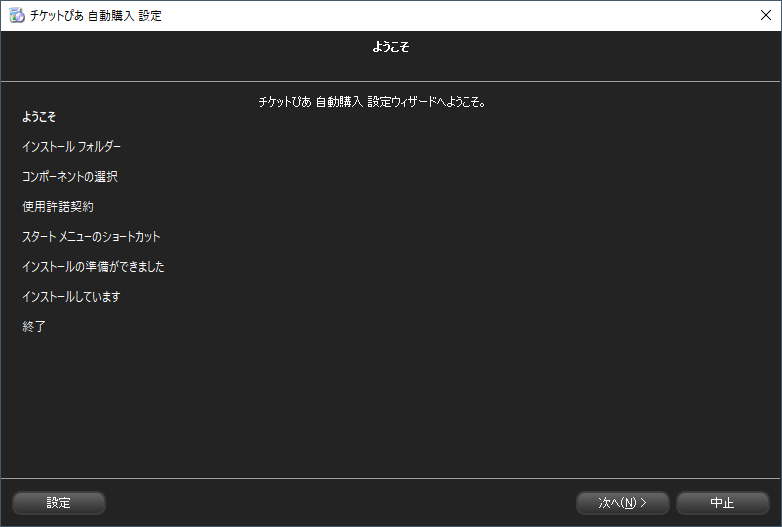

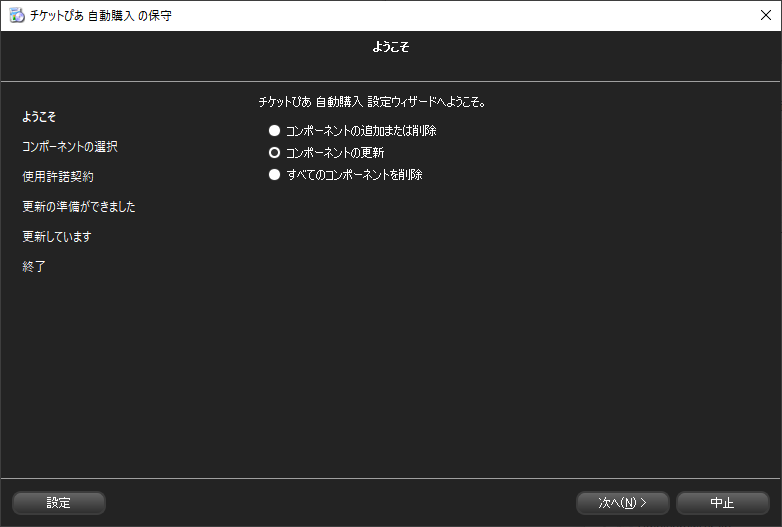

今後は、ソフトウェアの更新ダイアログがBOTのアップデート前に、オンラインインストーラの更新チェックを行い、更新があったときは以下の画面を表示するようにします。

上記画面でコンポーネントの更新を行うことで、インターネットから最新のモジュールに入れ替える作業をインストーラが行ってくれます。

今回はチケットぴあ自動購入のみ行っていますが、順次他のBOTも切り替えていきます。

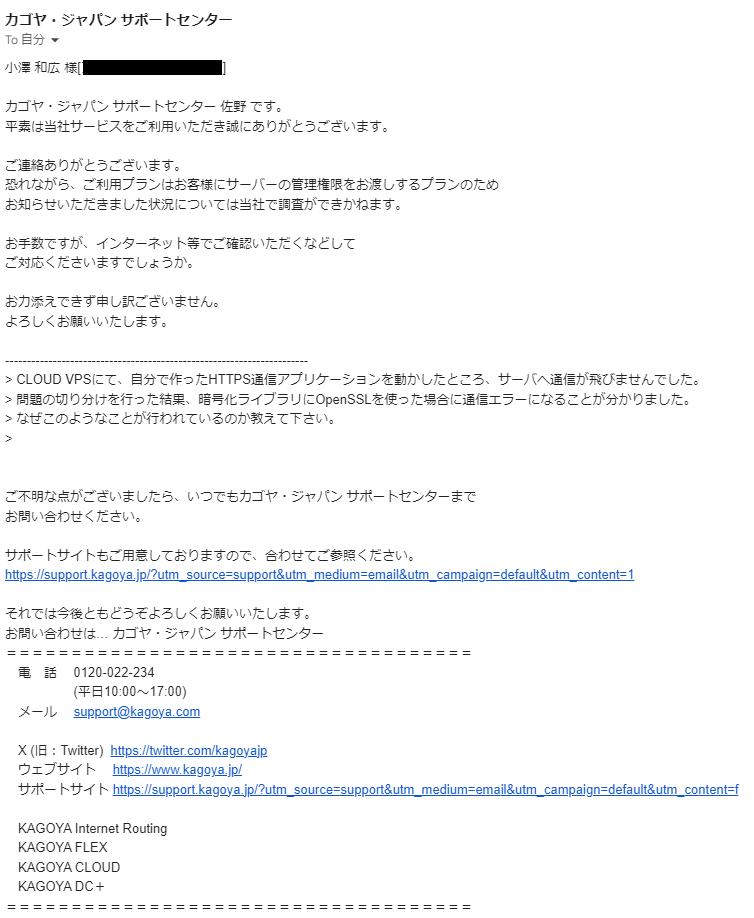

あれやこれややっていたので追記が遅れたのだが、実は2日後には以下の回答が来ていた。

この言い分は、Windows OSについてはカスタマイズは一切していないよ!ということだ。

Windows OSのNDIS中間ドライバやもっと下位のドライバでブロックすることもできそうだが、上記のことがあるため、ルータでブロックしていることはほぼ間違いないだろう。

このようなケースが他にも考えられるため、自分的には意地でもOpenSSL以外の暗号化スイートを使用したいと考えていて、今はそこに全力投球している。

今は良さげな暗号化スイートをフレームワークに移植することを行っているのだが、その暗号化スイートはOpenSSL ver 1系に合わせたI/Fを用意している一方で、フレームワークはOpenSSL ver 3系のI/Fになっているため、こちらで合わせ込みをしなければならず、予想外に時間が掛かりそうな状況になっている。

ぴあの座席指定機能を追加して欲しいとか、TicketBookに対応して欲しいとか要望を頂いているのは認識しているが、直ぐの実現は難しい。

TicketBookは、去年の年末にサイト側が刷新されたので、アップデートしようとしていたのだが、ブラウザではなく通信データでリストック監視を行った途端にBOTだと判断されてカートにチケットが入らなくなる。これについて色々悩んでいたら風邪を引いてしまい、モチベーションが落ちてしまってほったらかし状態になっていた。

当社BOTは必ずブラウザと共存した作りにしているので、ブラウザの自動操作も駆使することで対応は可能だったとは思うのだが、モチベーションが下がってしまっては元も後もない。

脈絡とは全然関係無いのだが、問い合わせをもらうときに、「いつもお世話になっております」という文言が最初に入ることが多くなった。

実はこれ、俺からするとかなり違和感がある。

サブスクの商品であればまだ理解はできるが、売り切りの商品についてこれを言われても、契約書を交わしている訳でも無いわけで、こちらからすれば赤の他人から言われても違和感しかない。カスタマーサポートが存在する企業であれば、そこが一次受付するから、開発部署には問題の内容ぐらいしか届いてこないのが普通なのだが、当社は俺しかいないので仕方ないのかもしれないが、変えていきたい。

問題提起をしてくれるのはありがたい反面、只々動かないとしか書かれていると、これで何を判断しろって言うんだ?!と思う。ログや画面キャプチャーなどの証拠を提示してくれれば、こちらのことも考えてくれていると思える。

Google DriveやOne Driveにログや画面キャプチャーをアップロードさせておいて、そのリンクを問い合わせフォームに貼り付けてくれれば助かります。Driveにアップロードしたログは共有状態にしておくことを忘れずに。

前回の便利ツール(Androidアプリ)と連携する機能を、チケットぴあ自動購入に追加しました。

使用するには、最新のインストーラをインストールする必要があります。

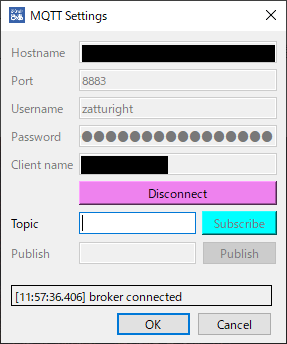

ヘルプメニューの「MQTT Settings」を選択すると、以下の画面が表示されます。

MQTT Brokerに接続のための情報を設定後、Connectボタン押下で、接続されます。

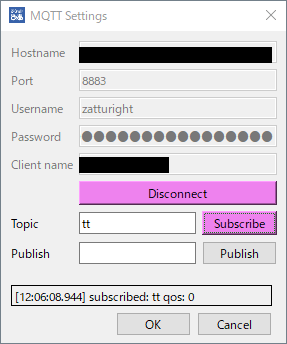

次に、Topicを指定します。指定後、TabキーでSubscribeボタンが有効になります。

Topicは、便利ツール(Androidアプリ)と同じにする必要があります。

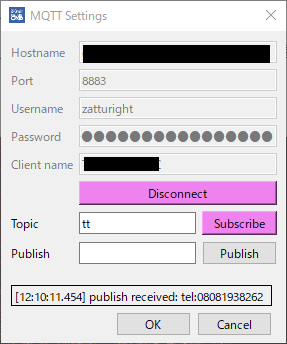

試しに、Publish欄に、「tel:xxxxxxxxxxxx」(x=電話番号)を設定してPublishボタンを押下すると、便利ツールが起動状態であれば、その電話番号に発信することが確認できます。

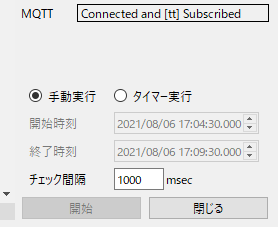

以下は、チケットぴあ自動購入ツール自身も「tt」TopicをSubscribeしているため、送信したデータを受信しているのが分かります。

チケットぴあ自動購入の右側には、MQTTの状態が表示されており、以下の表示になっていれば、繋がった状態になります。この状態であれば、電話認証が表示されたときに、スマホと連携する動きになります。